Landesmuseum Zürich

Zaun und Tor nach 125 Jahren neu erfunden

Wenn Moritz Häberling von Eisen spricht, dann mit Respekt und mit Leidenschaft. Er und seine Mitarbeitenden sind Kunstschmiede. Er meint aber «Wir sind Metaller». Was sein Team und er leisten, ist beeindruckend. Ihr jüngstes Projekt – die aufwendige Rekonstruktion des Tors und Zauns am Zürcher Landesmuseum – ist ein Paradebeispiel für traditionelle Handwerkskunst, die sich kompromisslos an moderne Anforderungen anpasst.

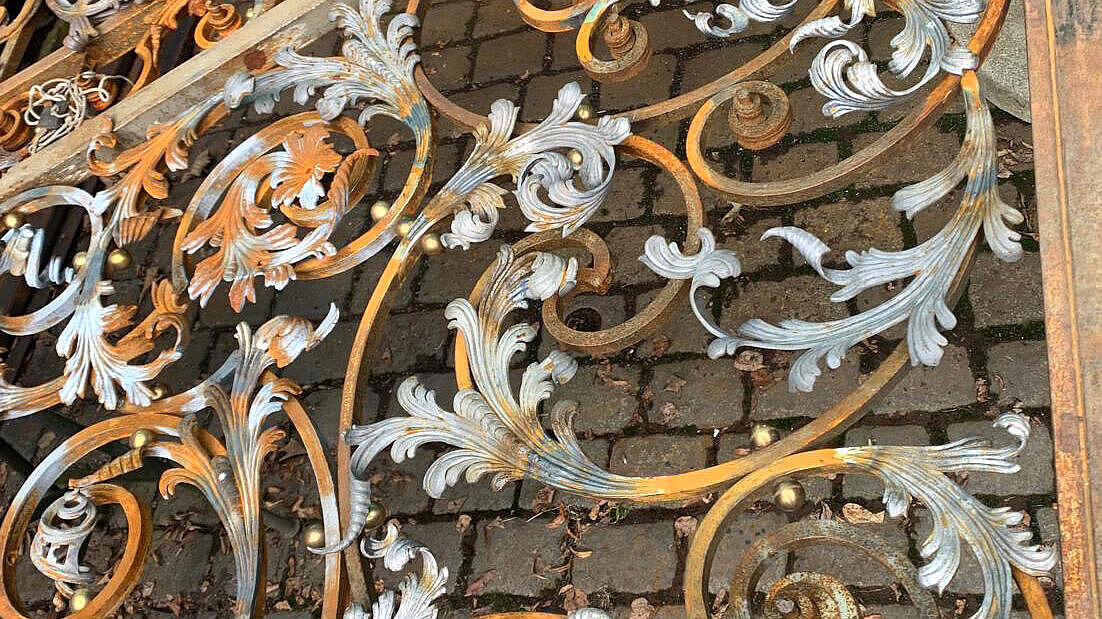

Fünf Meter breit steht es nun da, offen, mächtig, elegant. Besucher schlendern hindurch, reden, lachen – und heben dabei doch fast unweigerlich den Blick: Über 50 unterschiedliche Blattmotive im Stil des Neubarock, geschwungene Bänder, Schnecken und Schnörkel – alles ist exakt gearbeitet, nichts wirkt überladen. Es fügt sich nahtlos ein in die märchenhafte Kulisse des Landesmuseums, dessen Architekt Gustav Gull (1858–1942) das Originaltor einst entwarf. Mehr als ein Jahr haben Häberling und sein Team an der Rekonstruktion und Restauration gearbeitet. Der Anlass: Der Eingangsbereich musste deutlich verbreitert werden – für Feuerwehr, Ambulanzen und grössere Servicefahrzeuge.

Ein Puzzle aus Alt und Neu

Der Plan war ambitioniert: Ein rund 60 Meter langer Zaun mit neuem Eingangstor sollte entstehen – vom Museum bis hinunter zur Sihl. Und möglichst viele der alten Zaun- und Torteile von 1898, die jahrzehntelang in einem Schuppen lagerten, sollten wiederverwendet werden.

Doch Häberling wollte Klarheit, bevor er ein Angebot abgab. Er verlangte, dass alle eingelagerten Teile auf einem Areal ausgelegt würden – zur genauen Sichtung. «Nur so konnten wir einschätzen, was sich noch verwenden liess, was restauriert und was komplett neu herzustellen war», erklärt er. Was dann zum Vorschein kam, war ernüchternd: Nur wenige Bauteile waren tatsächlich noch intakt. Viele litten unter massiver Spaltkorrosion. Andere waren durch eine unfachmännische Restauration von 1968 so stark verändert, dass sie nicht mehr zu gebrauchen waren.

Hinzu kam eine weitere Herausforderung: Das neue Tor sollte fast doppelt so gross sein wie das ursprüngliche – 5 Meter breit und 5,90 Meter hoch statt 2,90 mal 3,60 Meter. Eine simple Verbreiterung war ausgeschlossen. «Die Proportionen hätten nicht mehr gestimmt. Das Gesamtbild wäre ruiniert gewesen», sagt Häberling. Viele Ornamente mussten deshalb neu gestaltet, anders platziert oder ergänzt werden. Und die Statik? Auch die spielte nicht mehr mit. Das grössere Tor verlangte deutlich stärkere Flügel, solide Stützen und tragfähige Säulen.

Häberling reichte sein Angebot ein – inklusive detaillierter Hinweise zur Umsetzung. Die Entscheidungsträger überzeugte nicht nur der Preis, sondern auch das Konzept. Der Zuschlag ging an ihn.

Rückbau in seine Einzelteile

Sobald die alten Zaun- und Torteile in Häberlings Werkstatt nach Uerzlikon gebracht worden waren, begann das Team mit der Demontage. Jedes Element wurde in seine Einzelteile zerlegt und sandgestrahlt – um Rost und schädliche Farbrückstände zu entfernen. Dann folgte die Selektion: Was brauchbar war, wurde gerichtet. Der Rest landete im Alteisen. «Ich bin ein Perfektionist», sagt Häberling. «Wenn man den Unterschied zwischen Original und Rekonstruktion noch erkennt, haben wir nicht gut genug gearbeitet.» Dieser hohe Anspruch ist es, der seine Arbeiten – insbesondere an vielen Orten in Zürich – so sichtbar macht: elegant, präzise und stets stilgerecht.

Von der Skizze zur Schmiedekunst

Um die neuen Dimensionen des Tors harmonisch ins Gesamtbild zu integrieren, ging Häberling systematisch vor. Zuerst wurde das Tor im Massstab 1:10 gezeichnet und optimiert, danach folgten präzise Skizzen im Massstab 1:1 – Ornament für Ornament, Stab für Stab.

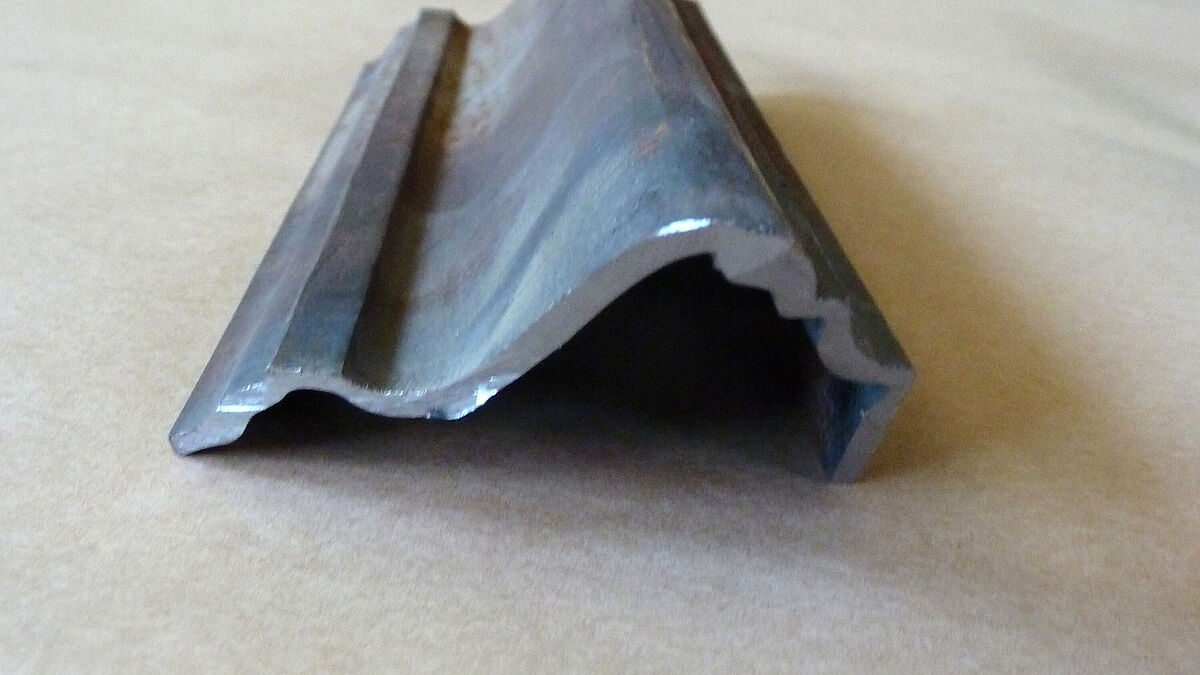

Besonders anspruchsvoll: der Stichbogen über dem Tor. Beim alten Modell bestand dieser aus einem historischen Zierprofil, das heute so nicht mehr erhältlich ist. Häberlings Lösung: Flachstahlprofile wurden mit einem Gesenk ausgeschmiedet und unter Hitze auf einer Richtplatte in Form gebracht, gerundet – exakt nach dem historischen Vorbild.

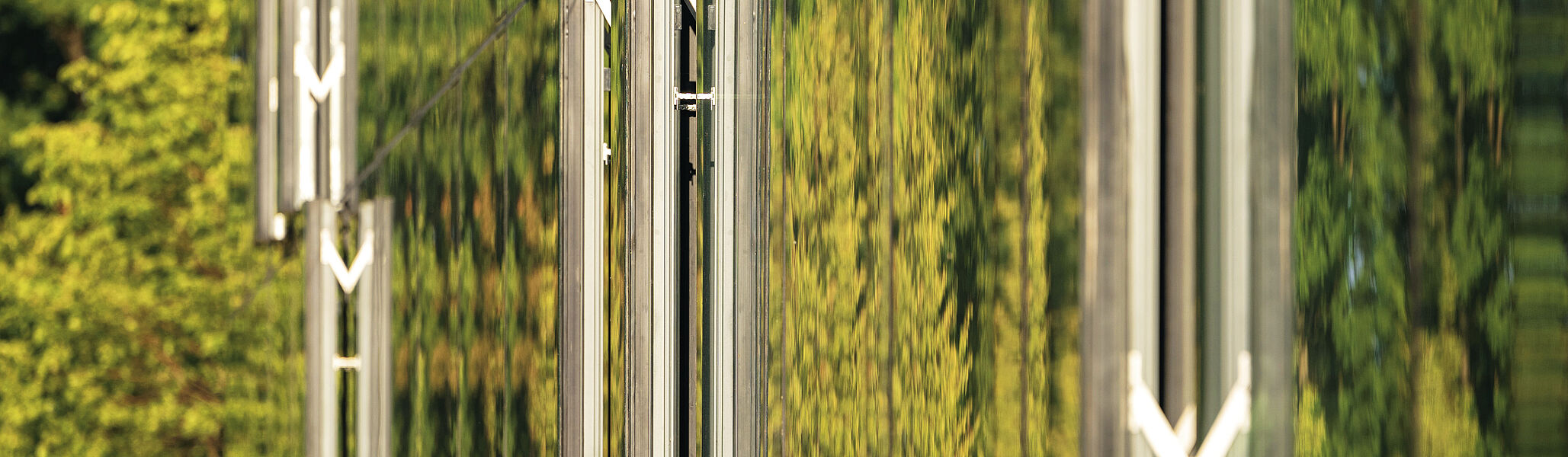

Bei den Torpfosten war Ingenieurskunst gefragt. Denn ein einziger Flügel bringt stolze 980 Kilogramm auf die Waage. «Klar war: Unten brauchen wir ein massives Drehlager, oben ein verstellbares Halsband mit Kontermutter», erklärt Häberling. Aber wie verbindet man eine solche Stahlkonstruktion mit einer massiven Granitsäule?

Die Lösung: ein stabiles Innenleben aus drei vertikalen Gewindestangen M 24, und 3,0 Meter lang. Diese wurden im Fundament verankert. Darum herum stapelte das Team die vorgebohrten Granitblöcke. So entstand eine tragende und zugleich elegante Lösung – die Flügel lassen sich fein justieren, und optisch bleibt der Fokus klar auf der historischen Säule.

Ornamente in Hülle und Fülle

Was den Zaun und das Tor aber wirklich besonders macht, ist die nahezu endlose Vielfalt an Ornamenten. Über 50 verschiedene Typen hat das Team gefertigt – von zarten Blättern über kräftige Äste bis hin zu filigranen Spiralen, Spitzen und Schnörkeln. Die Grundlage: die 1:1-Skizzen. Darauf basierend wurden die Blechabwicklungen der dreidimensionalen Ornamente genau definiert. Für jedes Element wurde ein Prototyp gefertigt – um Form, Grösse und Prägung zu prüfen. Dann gingen die Daten der 3 mm starken, nicht dekapierten Stahlbleche als DXF-Dateien zu einem Blechbearbeiter zum Laserschneiden. Und dann begann die eigentliche Kunst: das Prägen, Umformen, Schmieden. Die Rippen wurden mithilfe alter Kerbwerkzeuge, den Lasermarkierungen folgend, in die flachen Bleche geschlagen – im Takt eines hundertjährigen Treibhammers, laut, roh, präzise. Danach wurden die Teile ausgeglüht und mit einer Punze in ihre gewellte Form gebracht. Finales Ausschmieden und Einrollen erfolgten im glühenden Zustand auf dem Amboss – mit Hammer und dem sogenannten Stöckli.

«Heute nutzen wir Induktion oder bei kleinen Teilen den Schweissbrenner», erklärt Häberling. «Das ist nicht nur gesünder, sondern spart Energie – und wir können die Temperatur viel besser kontrollieren.»

Ein Leben für das Eisen

Moritz Häberling ist keiner, der viel Aufhebens um sich macht. Und doch ist sein Lebenswerk beachtlich. Seit 1978 führt er seine eigene Metallbauwerkstatt in Uerzlikon – begonnen hat alles mit ein paar wenigen Werkzeugen. Heute zählt sein Team zu den renommiertesten Adressen im Bereich historischer Metallbau – aber auch moderne Konstruktionen werden gefertigt.

Er liebt den Barock – wegen seiner überbordenden Formen. «Aber ehrlich gesagt: Barock wird überbewertet», sagt er lachend. Jugendstil hingegen biete ebenso spannende Gestaltungsmöglichkeiten – verspielter, aber geordneter. Wichtig für ihn sei, dass sich auch die Metallgestaltung künftig weiterentwickle – im Takt der Architekturstile.

Was ihm am meisten am Herzen liegt? «Wir müssen mit dem Eisen arbeiten – nicht das Eisen mit uns. Denn nur wenn Linien und Schnörkel harmonisch fliessen, lebt das Werk. Wenn dies nicht der Fall ist, dann hat sich das Material gegen uns durchgesetzt.»

Das Tor am Zürcher Landesmuseum hat sich jedenfalls nicht gewehrt. Es spricht – still und eindrucksvoll – von einem Handwerk, das lebt. Und dank Menschen wie Moritz Häberling auch in Zukunft Bestand hat. ■