Musée national suisse

Une clôture et une porte réinventées après 125 ans

Quand Moritz Häberling parle de fer, c’est avec respect et passion. Lui et ses collaborateurs sont forgerons d’art. Il précise : « Nous travaillons les métaux ». Ce que son équipe et lui accomplissent est impressionnant. Son dernier projet – la reconstruction complexe de la porte et de la clôture du Musée national suisse – est un parfait exemple d’artisanat traditionnel adapté aux exigences modernes.

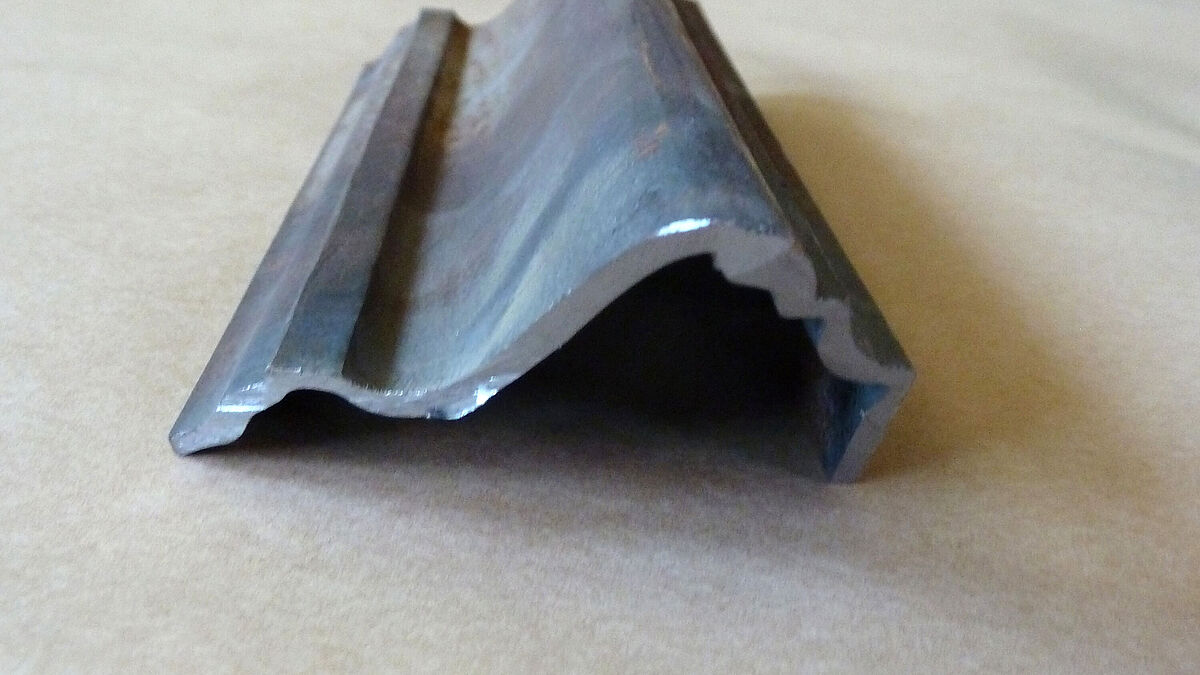

Large de cinq mètres, elle se tient là, ouverte, puissante, élégante. Les visiteurs flânent, parlent, rient, en soulevant inévitablement le regard : plus de 50 motifs de feuilles de style néo-baroque, rubans incurvés, escargots et fioritures – tout est travaillé avec précision, rien ne semble surchargé. La porte s’intègre parfaitement dans le décor du Musée national, dont l’architecte Gustav Gull (1858–1942) a conçu l’original. Moritz Häberling et son équipe ont travaillé pendant plus d’un an à la restauration. La raison : l’accès a dû être considérablement élargi pour accueillir pompiers, ambulances et autres grands véhicules de service.

Les deux colonnes de granit de gauche et de droite sont empilées sur des tiges filetées verticales.

Un puzzle entre ancien et nouveau

Le plan était ambitieux : une clôture d’environ 60 mètres de long et une nouvelle porte devaient voir le jour – du musée jusqu’à la Sihl. Et les anciens éléments de clôture et de porte de 1898, entreposés pendant des décennies dans un hangar, devaient servir autant que possible.

Mais Moritz Häberling a voulu savoir ce qu’il en était avant de soumettre une offre. Il a exigé que toutes les pièces stockées soient réunies pour un contrôle précis. « C’était le seul moyen d’évaluer ce qui pouvait encore être utilisé, ce qui avait été restauré et ce qui devait être entièrement repris », explique-t-il. Et le résultat était décevant : seuls quelques éléments de construction étaient encore intacts. Beaucoup avaient souffert d’une forte corrosion. D’autres avaient été rendus inutilisables par une restauration non professionnelle de 1968.

À cela s’ajoute un autre défi : la nouvelle porte devait être presque deux fois plus grande que celle d’origine (5 m de large et 5,90 m de haut au lieu de 2,90 x 3,60 m). Un simple élargissement était exclu. « Les proportions n’auraient plus été correctes. Le visuel aurait été ruiné », soutient Moritz Häberling. De nombreux ornements ont donc dû être redessinés, réagencés ou complétés. Qu’en est-il de la statique ? Elle ne convenait plus. La porte, plus grande, exigeait des vantaux plus robustes, des piliers solides et des colonnes porteuses.

Moritz Häberling a soumis son offre, accompagnée d’indications détaillées sur la mise en œuvre. Les décideurs ont été convaincus non seulement par le prix, mais aussi par le concept. Le projet lui a été attribué.

Démontage

Dès que les anciens éléments de clôture et de porte eurent été apportés à Uerzlikon dans l’atelier Häberling, l’équipe se mit au démontage. Chaque élément fut démonté et sablé afin d’éliminer la rouille et les résidus de peinture nocifs. Vint ensuite la sélection : on répara ce qui pouvait l’être. Le reste fut jeté. « Je suis un perfectionniste », explique Moritz Häberling. «Si l’on distingue encore la différence entre l’original et la reconstruction, c’est que nous n’avons pas assez bien travaillé. » C’est ce haut niveau d’exigence qui rend son travail si visible dans de nombreux quartiers de Zurich : élégant, précis et toujours fidèle au style.

Du croquis à l’ornement

Afin d’intégrer harmonieusement les nouvelles dimensions de la porte dans l’esthétique d’ensemble, Moritz Häberling a procédé de manière systématique. La porte a d’abord été dessinée et optimisée à l’échelle 1:10, puis des croquis précis à l’échelle 1:1 ont été réalisés – ornement après ornement, barre après barre.

L’arche au-dessus de la porte est particulièrement exigeante. Sur l’ancien modèle, elle se composait d’un profilé ornemental historique qui n’est plus disponible sous cette forme aujourd’hui. La solution de Moritz Häberling : des profilés en acier plat ont été forgés à l’aide d’une matrice et mis en forme puis arrondis sous l’effet de la chaleur sur une plaque d’alignement – exactement selon le modèle historique.

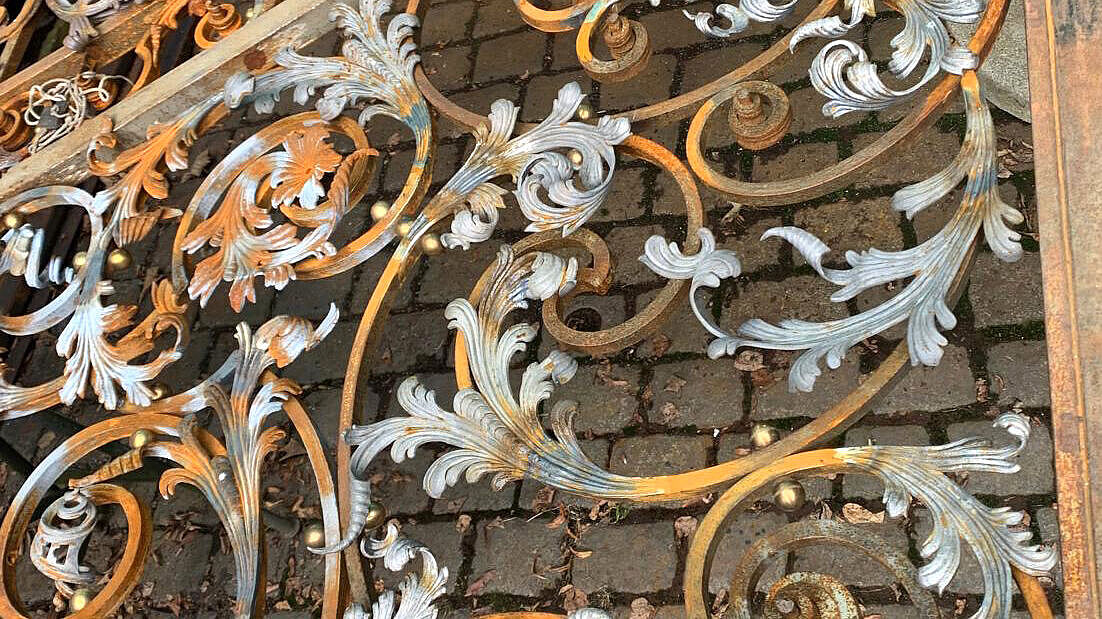

Pour les poteaux, il a fallu faire preuve d’ingénierie. Car un seul vantail pèse pas moins de 980 kilos. « Une chose était sûre : en bas, nous avons besoin d’un palier rotatif massif, en haut d’un collier réglable avec contre-écrou », explique Moritz Häberling. Mais comment relier une telle structure en acier à une colonne en granit massif ?

La solution : un ensemble intérieur stable, composé de trois tiges filetées verticales M 24 de 3 m de long. Celles-ci ont été ancrées dans les fondations. L’équipe a ensuite empilé les blocs de granit prépercés sur les tiges. C’est ainsi qu’est née une solution à la fois porteuse et élégante – les vantaux peuvent être ajustés avec précision et visuellement, l’accent reste clairement mis sur la colonne historique.

Des ornements à profusion

Mais ce qui fait la particularité de la clôture et de la porte, c’est la variété quasi infinie d’ornements. L’équipe en a confectionné plus de 50 types différents : feuilles délicates, branches robustes, ou fines spirales, pointes et fioritures. Tout cela en s’appuyant sur les croquis à l’échelle 1:1. Le déroulement des tôles destinées aux ornements tridimensionnels a été défini avec précision sur cette base. Un prototype a été réalisé pour chaque élément afin de vérifier la forme, la taille et l’estampage. Les données des tôles d’acier non décapées de 3 mm d’épaisseur ont ensuite été transmises sous forme de fichiers DXF à un transformateur de tôles pour la découpe au laser. Et c’est là qu’a commencé l’art proprement dit : l’estampage, le façonnage, le forgeage. Les nervures ont été enfoncées dans les tôles plates à l’aide d’anciens outils de rainurage, suivant les marquages laser – à la cadence d’un marteau-piqueur centenaire, bruyant, brut, précis. Les pièces ont ensuite été recuites et mises en forme ondulée à l’aide d’un poinçon. Le forgeage final et l’enroulement ont été effectués à l’état incandescent sur l’enclume, à l’aide d’un marteau et d’un « Stöckli ».

« Aujourd’hui, nous utilisons l’induction ou, pour les petites pièces, le chalumeau », explique Moritz Häberling. « C’est non seulement plus sain, mais cela permet aussi d’économiser de l’énergie, tout en contrôlant mieux la température. »

Une vie pour le fer

Moritz Häberling est du genre plutôt discret. Et pourtant, l’œuvre de sa vie est remarquable. Depuis 1978, il dirige son propre atelier de construction métallique à Uerzlikon. Tout a commencé avec quelques outils. Aujourd’hui, son équipe compte parmi les adresses les plus renommées dans le domaine de la construction métallique historique, mais elle réalise aussi des constructions modernes.

Il aime le baroque – pour ses formes démesurées. « Mais pour être honnête : le baroque est surestimé », dit-il en riant. L’Art nouveau, en revanche, offre des possibilités de conception tout aussi intéressantes – plus ludiques, mais plus ordonnées. Il est important pour lui que la conception métallique continue d’évoluer, au rythme des styles architecturaux.

Qu’est-ce qui lui tient le plus à cœur ? « Nous devons travailler avec le fer, pas le fer avec nous. Car ce n’est que lorsque les lignes et les fioritures sont harmonieuses que l’œuvre prend vie. Si ce n’est pas le cas, c’est que le matériel s’est imposé contre nous. »

En tout cas, la porte du Musée national suisse ne leur a pas résisté. Elle est l’illustration, à la fois discrète et impressionnante, d’un artisanat vivant. Et, grâce à des personnes comme Moritz Häberling, elle continuera à exister à l’avenir. ■